TEMA 1 DERECHO CONSTITUCIONAL (Pensum viejo Unimar)

¿Qué es el derecho constitucional?

El Derecho Constitucional o Derecho Político es una rama del Derecho Público dedicada al estudio de los preceptos fundamentales (principios, conceptos y leyes) que determinan la existencia y funcionamiento de un Estado nacional, normalmente establecido en el contenido de una Constitución Nacional o Carta Magna.

Se interesa, igualmente, en lo que refiere a las formas posibles de Estado y también de Gobierno, y sobre todo en la regulación de los poderes públicos, los vínculos que éstos establecen con la ciudadanía y los derechos fundamentales que a los individuos otorga el marco jurídico de un Estado.

El Derecho Constitucional o Derecho Político es una rama del Derecho Público dedicada al estudio de los preceptos fundamentales (principios, conceptos y leyes) que determinan la existencia y funcionamiento de un Estado nacional, normalmente establecido en el contenido de una Constitución Nacional o Carta Magna.

Se interesa, igualmente, en lo que refiere a las formas posibles de Estado y también de Gobierno, y sobre todo en la regulación de los poderes públicos, los vínculos que éstos establecen con la ciudadanía y los derechos fundamentales que a los individuos otorga el marco jurídico de un Estado.

Tiene como objetivo primordial el mantenimiento del Estado de Derecho y de las leyes fundamentales del ser humano.

Para ello, propone generalmente la división y autonomía de los Poderes Públicos, que cumplen funciones de limitación y vigilancia recíproca, tanto como la soberanía nacional de los Estados nacionales, que dan a sus respectivos textos constitucionales la última palabra en materia jurídica, y no a los intereses de otras naciones más poderosas.

Puesto que en la Constitución Nacional de un país se hallan las normas jurídicas que regulan la vida pública, el Derecho constitucional aspira normalmente al cumplimiento de lo establecido en este documento.

Para ello dispone de distintos organismos judiciales, encargados de la interpretación y aplicación de las leyes constitucionales, como pueden ser ciertas salas de los Tribunales Supremos de Justicia (llamadas Salas Constitucionales).

Origen e historia del derecho constitucional

La existencia del Derecho Constitucional como una disciplina jurídica autónoma no pudo existir, como es evidente, antes de que aparecieran las constituciones modernas, en tanto, existían los acuerdos jurídicos comunes para gobernar la vida de un Estado nación.

Por lo tanto, su nacimiento coincide por con el de la Constitución británica del siglo XVIII, ampliamente estudiada por el Barón de Montesquieu, uno de los más importantes escritores y juristas de la Ilustración Francesa.

Eso no quiere decir que no existieran antecedentes históricos. En la antigüedad clásica hubo las leyes fundamentales de la Grecia Antigua, estudiadas por filósofos de la talla de Aristóteles y de Platón, quienes las distinguían de las demás leyes en sus tratados. Igualmente, en tiempos del Imperio Romano, se firmó la Constitutio Romana en el año 824 entre el rey Lothair I de Italia, coemperador junto con su padre Luis el Piadoso desde el año 817, y el Papa Eugenio II, estabilizando la pugna de poder entre el Imperio y el Papado.

Importancia del derecho constitucional

El derecho constitucional garantiza los derechos del pueblo.

En tal sentido, El Derecho Constitucional es sumamente importante, ya que establece un límite para los gobiernos, restringiendo las facultades que dispone el poder político y obligándolo a adecuarse a las normativas legales escritas en la Carta Magna. Ningún poder transitorio, por mayoritario que sea, tendría poder para contravenir a la Constitución misma, y en eso el Derecho Constitucional juega un papel clave.

En tanto, esta rama del derecho garantiza los derechos del pueblo, defendiendo sus intereses de las voluntades del poder gubernamental, estableciendo los requisitos y mecanismos de control indispensables para poder modificar cualquier contenido de la Carta Magna.

Ramas del derecho constitucional

Conforme a sus procedimientos de estudio, se puede clasificar al Derecho Constitucional en cuatro tipos o ramas:

Para ello, propone generalmente la división y autonomía de los Poderes Públicos, que cumplen funciones de limitación y vigilancia recíproca, tanto como la soberanía nacional de los Estados nacionales, que dan a sus respectivos textos constitucionales la última palabra en materia jurídica, y no a los intereses de otras naciones más poderosas.

Puesto que en la Constitución Nacional de un país se hallan las normas jurídicas que regulan la vida pública, el Derecho constitucional aspira normalmente al cumplimiento de lo establecido en este documento.

Para ello dispone de distintos organismos judiciales, encargados de la interpretación y aplicación de las leyes constitucionales, como pueden ser ciertas salas de los Tribunales Supremos de Justicia (llamadas Salas Constitucionales).

Origen e historia del derecho constitucional

La existencia del Derecho Constitucional como una disciplina jurídica autónoma no pudo existir, como es evidente, antes de que aparecieran las constituciones modernas, en tanto, existían los acuerdos jurídicos comunes para gobernar la vida de un Estado nación.

Por lo tanto, su nacimiento coincide por con el de la Constitución británica del siglo XVIII, ampliamente estudiada por el Barón de Montesquieu, uno de los más importantes escritores y juristas de la Ilustración Francesa.

Eso no quiere decir que no existieran antecedentes históricos. En la antigüedad clásica hubo las leyes fundamentales de la Grecia Antigua, estudiadas por filósofos de la talla de Aristóteles y de Platón, quienes las distinguían de las demás leyes en sus tratados. Igualmente, en tiempos del Imperio Romano, se firmó la Constitutio Romana en el año 824 entre el rey Lothair I de Italia, coemperador junto con su padre Luis el Piadoso desde el año 817, y el Papa Eugenio II, estabilizando la pugna de poder entre el Imperio y el Papado.

Importancia del derecho constitucional

El derecho constitucional garantiza los derechos del pueblo.

En tal sentido, El Derecho Constitucional es sumamente importante, ya que establece un límite para los gobiernos, restringiendo las facultades que dispone el poder político y obligándolo a adecuarse a las normativas legales escritas en la Carta Magna. Ningún poder transitorio, por mayoritario que sea, tendría poder para contravenir a la Constitución misma, y en eso el Derecho Constitucional juega un papel clave.

En tanto, esta rama del derecho garantiza los derechos del pueblo, defendiendo sus intereses de las voluntades del poder gubernamental, estableciendo los requisitos y mecanismos de control indispensables para poder modificar cualquier contenido de la Carta Magna.

Ramas del derecho constitucional

Conforme a sus procedimientos de estudio, se puede clasificar al Derecho Constitucional en cuatro tipos o ramas:

Derecho Constitucional Clásico. Se centra en el debate teórico de la Carta Magna, empleando el método positivo.

Derecho Constitucional Comparado Realiza un cotejo de los diferentes textos constitucionales posibles y de sus modos de aplicación, resaltando diferencias, semejanzas y contrastes.

Derecho Constitucional General. Se preocupa por el ideario y los conceptos del pensamiento jurídico en torno a la Constitución, es decir, la materia abstracta de la misma.

Derecho Constitucional Nacional. Se ocupa de la perspectiva histórica: los casos jurídicos puntuales de la historia constitucional de una nación o de todas las naciones.

Ejemplos de Derecho Constitucional

Cualquier Constitución nacional es un claro ejemplo de los intereses del Derecho Constitucional. También lo son los debates de las Salas Constitucionales de los Tribunales Supremos de Justicia, que determinan si una acción, una decisión o una medida tomada por un poder público cualquiera respetan o acaso viola lo dispuesto en la Carta Magna.

De hecho, cuando alguna ley o conjunto de leyes explícitas en la Constitución no están claras o se prestan a la necesidad de alguna interpretación, son las instancias del Derecho Constitucional las encargadas de hacerlo.

DEFINICIÓN DE CONSTITUCIÓN

El término "Constitución" es usado en el lenguaje jurídico (y político) con una multiplicidad de significados (cada uno de los cuales presenta muy diversos matices).

A continuación tomamos en consideración los cuatro significados principales, que son los siguientes:

a) en una primera acepción, "Constitución" denota todo ordenamiento político de tipo "liberal";

b) en una segunda acepción, "Constitución" denota un cierto conjunto de normas jurídicas: grosso modo, el conjunto de normas -en algún sentido fundamentales- que caracterizan e identifican todo ordenamiento;

c) en una tercera acepción, "Constitución" denota -simplemente- un documento normativo que tiene ese nombre (o un nombre equivalente);

d) en una cuarta acepción, en fin, "Constitución" denota un particular texto normativo dotado de ciertas características "formales", o sea de un peculiar régimen jurídico.

LA CONSTITUCIÓN COMO LÍMITE AL PODER POLÍTICO

Para la filosofía política, el término "Constitución" es comúnmente utilizado en su sentido originario, para denotar cualquier ordenamiento estatal de tipo liberal (o, si se quiere, liberal-garantista); un ordenamiento en el que la libertad de los ciudadanos en sus relaciones con el Estado esté protegida mediante oportunas técnicas de división del poder político.

El originario concepto liberal de Constitución fue puesto en claro por el artículo 16 de la Declaración de derechos del hombre y del ciudadano de (1789), que estableció lo siguiente: "Una sociedad en la que no esté asegurada la garantía de los derechos ni reconocida la división de poderes, no tiene Constitución".

En este contexto, el término "Constitución" denota no ya una organización política cualquiera, sino una organización política liberal y garantista. La Constitución es concebida aquí como límite al poder político.

De esta forma no todo Estado está provisto de Constitución: los Estados liberales son Estados constitucionales, o sea tienen Constitución; mientras que los Estados despóticos no son Estados "constitucionales", es decir, carecen de Constitución. En este sentido del adjetivo "constitucional", un Estado puede llamarse constitucional, o provisto de Constitución, si y sólo si satisface dos condiciones (disyuntivamente necesarias y conjuntivamente suficientes): a) por un lado, que estén garantizados los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con el Estado; b) por otro, que los poderes del Estado (el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo o de gobierno, el Poder Judicial) estén divididos y separados (o sea que se ejerzan por órganos diversos).

Este modo de utilizar el término "Constitución" está hoy en día en desuso. No obstante, algunas expresiones todavía de uso corriente (especialmente en sede historiográfica) presuponen el concepto liberal de Constitución, y serían incomprensibles sin él. Es el caso, por ejemplo, de los términos "constitucionalismo" y "constitucionalización", de las expresiones"monarquía constitucional" "Estado constitucional" y "gobierno constitucional" (en oposición a: "monarquía absoluta", "Estado absoluto", "gobierno absoluto").

LA CONSTITUCIÓN COMO CONJUNTO DE NORMAS "FUNDAMENTALES"

JERARQUIA CONSTITUCIONAL

En el campo de la teoría general del derecho, el término "Constitución" es generalmente usado para designar el conjunto de las normas "fundamentales" que identifican o caracterizan cualquier ordenamiento jurídico.

La cuestión de cuáles normas deben ser consideradas fundamentales es una cosa obviamente debatible, desde el momento que el término "fundamental" no denota una propiedad empírica (calificar alguna cosa como "fundamental" es, en última instancia, un juicio de valor).

Las Normas fundamentales de un determinado ordenamiento jurídico pueden ser consideradas, según los diversos puntos de vista de juristas y estudiosos del Derecho, por lo menos en las siguientes:

1. Las normas que disciplinan la organización del Estado y el ejercicio del poder estatal (al menos en sus aspectos fundamentales: la función legislativa, la función ejecutiva y la función judicial), así como la conformación de los órganos que ejercen esos poderes (por ejemplo, las normas que disciplinan la formación del órgano legislativo); o bien,

2. Las normas que disciplinan las relaciones entre el Estado y los ciudadanos (por ejemplo, las eventuales normas que reconocen a los ciudadanos derechos de libertad); o todavía,

3. Las normas que disciplinan la "legislación" (entendida en sentido "material", como la función de crear el derecho), o sea las normas que confieren poderes normativos, que determinan las modalidades de formación de los órganos a los que esos poderes son conferidos, que regulan los procedimientos de ejercicio de esos poderes, etcétera; General Theory of Law and State, Cambridge (Mass.), 1945, esp. pp. 124 y ss. (traducción al castellano de Eduardo García Maynez, México, UNAM, 1989); id., Théorie pure du droit(1960), París, 1962, esp. pp. 299 y ss. (trad. al castellano de Roberto J. Vernengo, México, UNAM-Porrúa, 1979). o en fin,

4. Las normas -comúnmente, si son escritas, formuladas como declaraciones solemnes- que expresan los valores y principios que informan a todo el ordenamiento.

En general, se puede convenir en que son normas fundamentales de cualquier ordenamiento: a) las que determinan la llamada "forma de Estado"; b) las que determinan la "forma de gobierno"; y c) las que disciplinan la producción normativa o como se conoce en nuestro sistema jurídico DISPOSICIÓN PROGRAMÁTICA DE LA CONSTITUCIÓN

Es evidente que, desde este punto de vista, todo Estado tiene necesariamente su propia Constitución. Puede tratarse de una Constitución liberal o no liberal. Puede tratarse de un conjunto de normas escritas o bien consuetudinarias. Estas normas, si son escritas, pueden estar o no recogidas en un único documento. Pero, en todo caso, todos los Estados están provistos de una Constitución de cualquier tipo.

Este concepto de Constitución es característico del positivismo jurídico moderno, y es el que habitualmente se adopta hoy en día por los estudiosos del derecho público.

Este concepto de Constitución, a diferencia del originario ("Constitución" en sentido liberal), es un concepto políticamente "neutro": una Constitución es tal con independencia de su contenido político (liberal, no liberal, democrático, autocrático, etcétera).

LA "MATERIA CONSTITUCIONAL"

La Constitución entendida como conjunto de normas fundamentales (en uno u otro sentido) es llamada a su vez Constitución en sentido "sustancial" o "material".Cfr. por ejemplo Romano, S., Principii di diritto costituzionale generale, reimpr. de la II edic., Milán, 1947, pp. 1 y ss. En este contexto, la expresión "Constitución material" (o "sustancial") tiene un sentido un poco diverso de otros más difundidos. Al concepto "material" de Constitución, entendido en este sentido específico, se conectan las nociones de "materia constitucional" y de "norma materialmente constitucional".

Se llaman materialmente constitucionales las normas "fundamentales" de todo ordenamiento jurídico.

Se llama materia constitucional el conjunto de objetos que son disciplinados por tales normas, es decir las fundamentales.

Las normas "materialmente constitucionales" pueden ser escritas o consuetudinarias. Donde existe una Constitución escrita se esperaría que esas normas estuvieran expresamente formuladas. Sin embargo, no es poco frecuente que también ahí donde existe una Constitución escrita, muchas normas pacíficamente consideradas "materialmente constitucionales" no estén escritas en la Constitución (sino que estén escritas en leyes ordinarias, o también que no estén de hecho escritas, quedando implícitas, en estado latente). De la misma forma, no es poco frecuente que las Constituciones incluyan también normas no "materialmente constitucionales".

LA CONSTITUCIÓN COMO "CÓDIGO" DE LA MATERIA CONSTITUCIONAL

En el lenguaje común, como también para la de teoría de las fuentes, el término "Constitución" es comúnmente utilizado para designar un específico documento normativo -o sea un texto, formulado en una lengua natural, y expresivo de normas (jurídicas)- que formula y recoge, si no todas, al menos la mayor parte de las normas materialmente constitucionales de un ordenamiento determinado. En esta acepción, en suma, la Constitución es una suerte de "código" (si bien el término "código" no se suele utilizar en este contexto) de la materia constitucional. Al igual que es verdad que es raro que todas las normas constitucionales contenidas en una Constitución sean "materialmente constitucionales", también es raro que la Constitución agote toda la "materia constitucional".

El "código" constitucional, allí donde existe, es un texto que se distingue de otros documentos normativos (en particular de las "leyes" comunes) al menos por las siguientes características.

En primer lugar, la Constitución se distingue de otros textos normativos en virtud de su nombre propio: el nombre de "Constitución" (o en otros ordenamientos: "carta", "carta constitucional", "estatuto", "ley fundamental" y similares), que corresponde a veces a una peculiar formulación: normalmente las Constituciones o una de sus partes (especialmente los eventuales preámbulos) están redactadas en un lenguaje solemne, destinado a subrayar la importancia política del documento.

El nombre "Constitución" -se puede observar- individualiza, en todo ordenamiento, no ya un tipo (una clase) de textos, sino un singular documento normativo. En otras palabras, desde el punto de vista sincrónico, cualquier ordenamiento jurídico incluye -junto a una multiplicidad de leyes, de reglamentos, etcétera- no ya también una pluralidad de Constituciones, sino una, y una sola, Constitución.

En segundo lugar, la Constitución se distingue de las otras fuentes del derecho en virtud de su contenido característico. Como se ha dicho, es raro que todas las normas contenidas en una Constitución sean "materialmente constitucionales", y es igualmente raro que la Constitución agote la "materia constitucional". No obstante, las Constituciones tienen en gran medida un contenido "materialmente constitucional", en el sentido que se ha apuntado.

Normalmente, las Constituciones incluyen:

a) normas que confieren derechos de libertad a los ciudadanos, disciplinando de esa forma las relaciones entre los ciudadanos y el poder político;

b) normas sobre la legislación y más en general normas que confieren poderes a los órganos del Estado, disciplinando así la organización del poder político mismo.

Muchas Constituciones contemporáneas, además, incluyen también una multiplicidad de normas "de principio" o de normas "programáticas". Unas contienen los valores y principios que informan -o al menos eso se supone- a todo el ordenamiento jurídico. Las otras recomiendan al legislador (y eventualmente a la administración pública) perseguir programas de reforma económica y/o social.

En tercer lugar, la Constitución se distingue de las otras fuentes del derecho en virtud de sus destinatarios típicos: si no todas, casi todas las normas constitucionales se refieren no ya a los ciudadanos particulares, y ni siquiera a los órganos jurisdiccionales comunes, sino a los órganos constitucionales supremos (como: el jefe de Estado, las cámaras de los denominados Congresos o parlamentos legislativos, en Venezuela denominada Asamblea Nacional, el gobierno, la Corte Constitucional, o Sala Constitucional del Tribunal Sucpremo de Justicia en nuestro caso particular, etcétera).

Se observa que cuando se emplea el vocablo "Constitución" en el sentido de código constitucional, no se puede decir que todo Estado esté necesariamente provisto de una Constitución. Es sin embargo verdad que la gran mayoría de los Estados contemporáneos poseen un código constitucional. Pero ningún Estado del "antiguo régimen" lo poseía de hecho. En nuestra época son raros o rarísimos los Estados que no lo poseen: se suele citar el ejemplo de Gran Bretaña, cuyo derecho constitucional es en gran parte consuetudinario (y por tanto no codificado). De todas formas, no existen razones lógicas que excluyan la existencia de un Estado desprovisto de código constitucional.

LA CONSTITUCIÓN COMO FUENTE DIFERENCIADA

En fin, el término "Constitución" es comúnmente utilizado para referirse a una fuente del derecho a un documento normativo que se diferencia de cualquier otra fuente por algunas características "formales".

En primer lugar, la Constitución se distingue de otros textos normativos en virtud de su procedimiento de formación, que es diverso de todas las demás fuentes del derecho. Muchas Constituciones, por ejemplo, son fruto de la elaboración y aprobación por parte de una asamblea "constituyente" elegida para ese propósito; otras traen legitimidad de un reférendum popular; otras sin embargo, son fruto de una decisión unilateral del soberano (Constituciones llamadas "otorgadas", es decir, dadas generosamente por el soberano a "su" pueblo); etcétera.

En segundo lugar, la Constitución se distingue algunas veces (no siempre) de otras fuentes del derecho -en particular- de las leyes en virtud de un régimen jurídico especial, de una "fuerza" peculiar, que la pone "por encima" de las leyes (y de cualquier otra fuente). Gozan de un régimen jurídico especial; en este sentido, las Constituciones que no pueden ser abrogadas, derogadas o modificadas por las leyes, en las que el procedimiento de revisión constitucional es diverso del -más complejo que el- procedimiento legislativo ordinario. Tales Constituciones se llaman rígidas.

LA CONSTITUCIÓN Y LAS (OTRAS) LEYES

Las Constituciones (escritas) son "leyes" en sentido genérico, o sea textos normativos: documentos que expresan normas (jurídicas). Pero ¿qué distingue a una Constitución de las demás leyes? Esta pregunta admite diversas respuestas, cada una de las cuales supone un diverso concepto de Constitución.

i) Se puede opinar ante todo que la Constitución se distingue de las otras leyes en virtud de su función característica: la función de las Constituciones es limitar el poder político. Este punto de vista está conectado al concepto liberal de Constitución.

ii) Se puede opinar además que la Constitución se distingue de las otras leyes en virtud de su contenido: contenido típico de las Constituciones es la distribución de los poderes en el seno del aparato estatal y la disciplina de las relaciones entre el Estado y los ciudadanos. Este punto de vista está conectado al concepto de Constitución como conjunto de normas "fundamentales".

iii) Se puede afirmar, en fin, que la Constitución se distingue de las otras leyes en virtud no de su contenido, sino prescindiendo de él, es decir, en virtud de su "forma". ¿En qué sentido?

a) En un primer sentido (débil), "forma" denota el aspecto exterior de las Constituciones: son Constituciones todos y solamente aquellos documentos normativos que tienen ese nombre (cualquiera que sea su contenido normativo). De este modo, las Constituciones consuetudinarias no son "verdaderas" Constituciones.

b) En un segundo sentido (fuerte), "forma" denota el régimen jurídico o la "fuerza" de algunas Constituciones: son Constituciones todos y solamente aquellos documentos normativos que no pueden ser abrogados, derogados o modificados por (otras) leyes. De este modo, las Constituciones flexibles no son, propiamente hablando, "Constituciones".

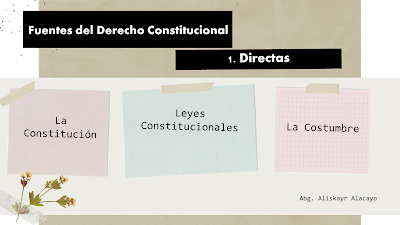

Fuentes del Derecho Constitucional

Primero debemos precisar que el término fuente alude al origen de las normas jurídicas. Por ello debemos hacer abstracción de la realidad que ha originado la norma, ya que para que la misma exista se requiere que se genere el acto o manifestación normativa que la eleva a esa categoría

Las fuentes se clasifican en directas e indirectas:

Las fuentes se clasifican en directas e indirectas:

Las fuentes indirectas son:

La Jurisprudencia..

La doctrina.

Y el Derecho Comparado.

La Jurisprudencia..

La doctrina.

Y el Derecho Comparado.

LA CONSTITUCIÓN COMO FUENTE DE DERECHO

En general, las Constituciones escritas -o Constituciones en sentido formal- son fuentes del derecho. ¿En qué sentido? Esta tesis puede ser entendida en no menos de tres modos diversos.

En un primer sentido, se puede decir que la Constitución es fuente del derecho por entender, simplemente, que los enunciados constitucionales expresan normas (ya sea normas en sentido genérico, ya sea normas en sentido estricto, o sea mandatos), las cuales disciplinan -cuando menos- la organización del Estado y las relaciones entre el Estado y los ciudadanos.

Este primer modo de entender la tesis en examen es, prima facie, absolutamente obvio y no problemático.

En un segundo sentido, se puede decir que la Constitución es fuente del derecho por entender que las normas constitucionales -al menos bajo un régimen de Constitución rígida- son idóneas:

a) para abrogar y/o invalidar (se trata, en este caso, de invalidez sobrevenida) normas anteriores de rango subconstitucional materialmente incompatibles con ella;

b) para invalidar normas sucesivas de rango subconstitucional formalmente disconformes o materialmente incompatibles con ella.

Este segundo modo de entender la tesis en cuestión es menos obvio desde el momento que, en Italia la doctrina y la jurisprudencia, al menos en relación con algunas normas constitucionales, han sostenido una opinión contraria.

En un tercer sentido, se puede decir que la Constitución es fuente del derecho por entender que las normas constitucionales son idóneas para disciplinar directamente no sólo la organización estatal y las relaciones entre el Estado y los ciudadanos, sino también las relaciones entre particulares, y son por tanto susceptibles de aplicación jurisdiccional por parte de cualquier juez (y no solamente por parte del juez constitucional).

También este tercer modo de entender la tesis en examen no es obvio, ya sea porque está en contraste con la concepción clásica de la Constitución (como límite al poder político), ya sea porque, más en general, está conectado a un cierto modo de interpretar los textos constitucionales.

Otras fuentes: la costumbre y la jurisprudencia

Una costumbre es una práctica social arraigada. Usualmente las leyes son codificadas de manera que concuerden con las costumbres de la sociedad que rigen, y en defecto de ley, la costumbre puede constituir una fuente del derecho. Sin embargo en algunos países de aplicación del Derecho anglosajón la costumbre es fuente de derecho primaria y como tal se aplica antes (o a la vez) que la ley.

Es la "repetición constante y uniforme de una norma de conducta, en el convencimiento de que ello obedece a una necesidad jurídica". También se le define como "el conjunto de normas derivadas de la repetición más o menos constante de actos uniformes".

La costumbre jurídica tiene dos requisitos:

El factor subjetivo u opinio iuris, que es la creencia o convencimiento de que dicha práctica generalizada es imperativa y como tal produce derechos y obligaciones jurídicas.

El factor objetivo o inveterata consuetudo, que es la práctica de la costumbre en sí y que debe ser reiterada y unívoca.

Para que la costumbre represente una voluntad colectiva y espontánea debe ser general, constante, uniforme y duradera

La costumbre Constitucional se genera de la forma de actuar de los órganos del Estado, que crean un modus operandi no determinado en la propia Constitución. Requiere de la práctica constante y de la creencia de su obligatoriedad jurídica.

Para algunos autores la costumbre no es fuente de derecho constitucional si no está establecida de esa forma en la propia constitución. La Costumbre puede ser secundum legem, praeter legem y contra legem. La primera implica una práctica interpretativa de la norma constitucional, la segunda conlleva un complemento de la norma constitucional ante los vacios que pueda presentar y la tercera consiste en práctica contraria a la norma constitucional.

Se entiende por jurisprudencia las interpretaciones que de las normas jurídicas hacen los tribunales de justicia en sus decisiones, y puede constituir una de las Fuentes del Derecho, según el país; por ejemplo, en el Derecho anglosajón es una fuente de primera magnitud, debido a que los jueces deben fundamentar sus decisiones o sentencias judiciales mediante un estudio minucioso de los precedentes.

En Venezuela el artículo 335 de la Constitución establece que el Tribunal Supremo de Justicia garantizará la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales; será el máximo y último intérprete de la Constitución y velará por su uniforme interpretación y aplicación. Las interpretaciones que establezca la Sala Constitucional sobre el contenido o alcance de las normas y principios constitucionales son vinculantes para las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás tribunales de la República.

Funciones de la Constitución

1-.Garantía de las libertades fundamentales:

Estos derechos fundamentales se pueden interpretar como dispositivos de resistencia contra los avatares del poder político. Son derechos que se ejercen frente al Estado y sirven como límite a su poder

2-.Función constitutiva del estado:

Las constituciones sirven para demostrar internacionalmente el surgimiento de un nuevo estado. Por ello todos los estados luego de independizarse se muestran ante los demás como poseedores de una constitución propia.

3-.Función de estabilización:

Las constituciones otorgan estabilidad al poder político que se apoye en ellas.

4-Función de racionalización:

Las constituciones permiten racionalizar el poder político, por parte esto se logra a través de la separación de las funciones del estado (Legislativa, Ejecutiva y Judicial) que garantiza el control del poder público en virtud de la prohibición de concentrar el poder en un solo órgano.

5-. Función de legitimación del poder político:

Debido a que las constituciones incorporan principios políticos, democráticos y liberales, como soporte del poder político lo legitiman, pues configuran el título con base al cual se ejerce el poder.

6. Función de cohesión social:

La constitución es el instrumento principal que posee un estado para mostrarse como un estado nacional, de esta manera, la constitución cumple una función simbólica.

7. Función como base fundamentadora del sistema jurídico:

La constitución es la norma básica del ordenamiento jurídico, ello significa que toda la estructura normativa tiene su fundamento en la constitución.

En un primer sentido, se puede decir que la Constitución es fuente del derecho por entender, simplemente, que los enunciados constitucionales expresan normas (ya sea normas en sentido genérico, ya sea normas en sentido estricto, o sea mandatos), las cuales disciplinan -cuando menos- la organización del Estado y las relaciones entre el Estado y los ciudadanos.

Este primer modo de entender la tesis en examen es, prima facie, absolutamente obvio y no problemático.

En un segundo sentido, se puede decir que la Constitución es fuente del derecho por entender que las normas constitucionales -al menos bajo un régimen de Constitución rígida- son idóneas:

a) para abrogar y/o invalidar (se trata, en este caso, de invalidez sobrevenida) normas anteriores de rango subconstitucional materialmente incompatibles con ella;

b) para invalidar normas sucesivas de rango subconstitucional formalmente disconformes o materialmente incompatibles con ella.

Este segundo modo de entender la tesis en cuestión es menos obvio desde el momento que, en Italia la doctrina y la jurisprudencia, al menos en relación con algunas normas constitucionales, han sostenido una opinión contraria.

En un tercer sentido, se puede decir que la Constitución es fuente del derecho por entender que las normas constitucionales son idóneas para disciplinar directamente no sólo la organización estatal y las relaciones entre el Estado y los ciudadanos, sino también las relaciones entre particulares, y son por tanto susceptibles de aplicación jurisdiccional por parte de cualquier juez (y no solamente por parte del juez constitucional).

También este tercer modo de entender la tesis en examen no es obvio, ya sea porque está en contraste con la concepción clásica de la Constitución (como límite al poder político), ya sea porque, más en general, está conectado a un cierto modo de interpretar los textos constitucionales.

Otras fuentes: la costumbre y la jurisprudencia

Una costumbre es una práctica social arraigada. Usualmente las leyes son codificadas de manera que concuerden con las costumbres de la sociedad que rigen, y en defecto de ley, la costumbre puede constituir una fuente del derecho. Sin embargo en algunos países de aplicación del Derecho anglosajón la costumbre es fuente de derecho primaria y como tal se aplica antes (o a la vez) que la ley.

Es la "repetición constante y uniforme de una norma de conducta, en el convencimiento de que ello obedece a una necesidad jurídica". También se le define como "el conjunto de normas derivadas de la repetición más o menos constante de actos uniformes".

La costumbre jurídica tiene dos requisitos:

El factor subjetivo u opinio iuris, que es la creencia o convencimiento de que dicha práctica generalizada es imperativa y como tal produce derechos y obligaciones jurídicas.

El factor objetivo o inveterata consuetudo, que es la práctica de la costumbre en sí y que debe ser reiterada y unívoca.

Para que la costumbre represente una voluntad colectiva y espontánea debe ser general, constante, uniforme y duradera

La costumbre Constitucional se genera de la forma de actuar de los órganos del Estado, que crean un modus operandi no determinado en la propia Constitución. Requiere de la práctica constante y de la creencia de su obligatoriedad jurídica.

Para algunos autores la costumbre no es fuente de derecho constitucional si no está establecida de esa forma en la propia constitución. La Costumbre puede ser secundum legem, praeter legem y contra legem. La primera implica una práctica interpretativa de la norma constitucional, la segunda conlleva un complemento de la norma constitucional ante los vacios que pueda presentar y la tercera consiste en práctica contraria a la norma constitucional.

Se entiende por jurisprudencia las interpretaciones que de las normas jurídicas hacen los tribunales de justicia en sus decisiones, y puede constituir una de las Fuentes del Derecho, según el país; por ejemplo, en el Derecho anglosajón es una fuente de primera magnitud, debido a que los jueces deben fundamentar sus decisiones o sentencias judiciales mediante un estudio minucioso de los precedentes.

En Venezuela el artículo 335 de la Constitución establece que el Tribunal Supremo de Justicia garantizará la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales; será el máximo y último intérprete de la Constitución y velará por su uniforme interpretación y aplicación. Las interpretaciones que establezca la Sala Constitucional sobre el contenido o alcance de las normas y principios constitucionales son vinculantes para las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás tribunales de la República.

Funciones de la Constitución

1-.Garantía de las libertades fundamentales:

Estos derechos fundamentales se pueden interpretar como dispositivos de resistencia contra los avatares del poder político. Son derechos que se ejercen frente al Estado y sirven como límite a su poder

2-.Función constitutiva del estado:

Las constituciones sirven para demostrar internacionalmente el surgimiento de un nuevo estado. Por ello todos los estados luego de independizarse se muestran ante los demás como poseedores de una constitución propia.

3-.Función de estabilización:

Las constituciones otorgan estabilidad al poder político que se apoye en ellas.

4-Función de racionalización:

Las constituciones permiten racionalizar el poder político, por parte esto se logra a través de la separación de las funciones del estado (Legislativa, Ejecutiva y Judicial) que garantiza el control del poder público en virtud de la prohibición de concentrar el poder en un solo órgano.

5-. Función de legitimación del poder político:

Debido a que las constituciones incorporan principios políticos, democráticos y liberales, como soporte del poder político lo legitiman, pues configuran el título con base al cual se ejerce el poder.

6. Función de cohesión social:

La constitución es el instrumento principal que posee un estado para mostrarse como un estado nacional, de esta manera, la constitución cumple una función simbólica.

7. Función como base fundamentadora del sistema jurídico:

La constitución es la norma básica del ordenamiento jurídico, ello significa que toda la estructura normativa tiene su fundamento en la constitución.

NOTA:

Si quieres aprender sobre Redacción Jurídica con Inteligencia Artificial, haz clic en el siguiente enlace y adquiere mi E-book, donde encontrarás un cuerso completo para llevar tus comunicaciones jurídicas escritas al lsiguiente nivel, curso diseñado para estudiantes de Derecho y Abogados recién graduados que quieren pulir la técnica de redacción y optimizar su tiempo de trabajo con la ayuda de la Inteligencia Artificial Generativa.

Si quieres aprender sobre Redacción Jurídica con Inteligencia Artificial, haz clic en el siguiente enlace y adquiere mi E-book, donde encontrarás un cuerso completo para llevar tus comunicaciones jurídicas escritas al lsiguiente nivel, curso diseñado para estudiantes de Derecho y Abogados recién graduados que quieren pulir la técnica de redacción y optimizar su tiempo de trabajo con la ayuda de la Inteligencia Artificial Generativa.

Comentarios

Publicar un comentario