Comodato, Mutuo Juego y Apuesta

El contrato, como es bien sabido, representa una de las principales fuentes de obligaciones, siendo la más utilizada en nuestro país en virtud que permite regular convencionalmente diversos tipos de negocios jurídicos entre los particulares. De ahí que, existan una variedad de contratos en el ámbito civil, como: compraventa, arrendamiento, mandato, enfiteusis, anticresis, comodato, mutuo, donación, permuta, juegos y apuestas, y demás regulados típicamente por el Código Civil venezolano vigente. Sin embargo, en esta oportunidad centraremos nuestro estudio, específicamente, sobre el “Contrato de Comodato”, el “Contrato de Mutuo” y los “Juegos y Apuestas”, considerándolos como algunas de las modalidades contractuales aplicables y vigentes en Venezuela.

En este orden de ideas planteado, abordaremos respecto de los contratos de “Comodato” y “Mutuo”, aspectos como su conceptualización, características, elementos, obligaciones de las partes y riesgos de los bienes objeto de estos contratos, de manera tal que se puedan determinar las diferencias entre una y otra modalidad de contrato. Así mismo, definiremos los “Juegos y Apuestas” y sus principios rectores, analizando con especial énfasis lo relativo a la figura de las loterías y los juegos de fuerza y destreza.

Es importante destacar que, el método de investigación utilizado para el estudio de este tema, es el tipo documental explicativo. Puesto que, este trabajo se presenta como el resultado de la consulta de diferentes fuentes bibliográficas relativas a estas modalidades contractuales, con apoyo de las disposiciones legales contenidas en el Código Civil Venezolano, a los fines de darle fundamento legal a las consideraciones bibliográficas planteadas a cada interpretación y análisis sobre los puntos a tratar en las siguientes líneas.

1. COMODATO O PRÉSTAMO DE USO. Por: Betty Rodríguez Agreda.

1.1. Concepto y elementos.

El contrato de comodato o también denominado préstamo de uso, se puede definir como aquel tipo de contrato mediante el cual se regula la relación jurídica entre una persona llamada “comodante” y otra llamada “comodatario” que, en virtud del artículo 1.724 del Código Civil venezolano, surge del hecho que una parte, comodante, le entrega de manera gratuita y en calidad de préstamo a la otra parte, comodatario, un bien o cosa de su propiedad para que este último esta se sirva de ello por un tiempo determinado o la utilice para fines específicos, teniendo la obligación de devolverle nuevamente dicha cosa al comodante al término de dicho contrato.

De acuerdo a sus características, refiere Orrego Acuña, J. (2012:01) que el comodato es un contrato nominado, gratuito, principal, unilateral y en algunos casos sinalagmático imperfectos, y real. Efectivamente, tales características le son atribuidas por las siguientes razones: (A) nominado, porque se encuentra regulado expresamente por el Código Civil; (B) gratuito, en virtud que se realiza con fines de beneficencia y el comodante no recibe contraprestación alguna; (C) principal, en tanto que no necesita de otro contrato para existir; (D) unilateral, porque genera obligaciones solo para el comodatario, salvo en los casos de reembolso de los gastos que haya demandado el cuidado del bien prestado, que se convierte en un contrato sinalagmático imperfecto generando obligaciones para ambas partes, comodatario y comodante; y (E) real, ya que su perfeccionamiento se da con la entrega de la cosa o bien objeto de contrato.

Entre los elementos del contrato de comodato se destacan, por un lado, los elementos subjetivos que son los sujetos partes en el contrato, que son el comodante y el comodatario. Así mismo, deben concurrir en la celebración de dicho contrato, los elementos de existencia y validez que se determinan en los artículos 1.141 y 1.143 del Código Civil, a saber: consentimiento y capacidad legal de las partes, objeto y causa lícita. Así las cosas, tenemos entonces que para que un contrato de comodato se configure perfectamente, deben concurrir en su celebración los siguientes elementos:

· Por una parte, la persona del “comodante” que cede el uso de una cosa o bien en calidad de préstamo, y por la otra, la persona del “comodatario” que recibe el bien, para utilizarlo y posteriormente devolverlo en las mismas condiciones.

· Consentimiento de las partes, es decir, la libre manifestación de voluntad del comodante y el comodatario para convenir la celebración del contrato de comodato correspondiente.

· La capacidad legal de las partes, lo que implica que tanto el comodante como el comodatario deben tener capacidad de obrar, es decir, ser civilmente hábiles y capaces de actuar por sí mismas en la vida civil.

· El objeto del contrato, que puede ser cualquier bien mueble e inmueble, por lo general de naturaleza infungible y no consumible. El cual debe ser lícito, posible, determinado o determinable. Por ejemplo, una casa, un local, un vehículo, etc.

· La causa lícita, es decir, el motivo expreso o tácito que ha llevado a las partes a contratar, siempre que sea conforme a la Ley, el orden público y las buenas costumbres.

1.2. Obligaciones de las partes en el contrato de comodato.

1.2.1. Obligaciones del comodatario

Por lo general, las obligaciones que surgen del contrato de comodato, afecta en su mayoría a la persona del comodatario, quien al recibir en calidad de préstamo de uso una cosa o bien, queda obligado según las disposiciones de los artículos 1.726, 1.727, y 1.731, Código Civil, entre otras cosas a:

· Cuidar y conservar la cosa dada en préstamo de manera diligente, como un buen padre de familia.

· Usar la cosa únicamente bajo los términos convenidos y/o de acuerdo a su uso ordinario, es decir, solo para los fines determinados en el mismo contrato de comodato o para la utilidad que le corresponde según la naturaleza de la cosa.

· Satisfacer los gastos ordinarios, necesarios para el uso y conservación de la cosa prestada.

· Responder por la pérdida de la cosa en casos fortuitos, en los siguientes supuestos previstos en el Código Civil, que desarrollaremos más adelante.

· Restituir la cosa o bien dado en préstamo, al término del contrato. En su defecto, cuando el comodante le pida la restitución de dicha cosa, habiéndose cumplido su uso.

1.2.2. Obligaciones del comodante

El comodante, en la celebración de un contrato de comodato, por lo general no está obligado a nada. Sin embargo, existen situaciones excepcionales donde se pueden generar obligaciones para el comodante durante el préstamo, tal es el caso:

· La obligación del comodante a reembolsarle al comodatario los gastos extraordinarios por conservación de la cosa (artículo 1.733 del Código Civil), cuando el comodatario haya demandado gastos extraordinarios para realizar urgente y necesariamente alguna conservación de la cosa prestada, sin haber podido consultarle previamente al comodante.

· La obligación de indemnizar los perjuicios que se le pueden ocasionar al comodatario, por la mala calidad o condición de la cosa prestada (artículo 1.734 del Código Civil), cuando el comodante conociendo los vicios de la cosa dada en préstamo, no previno de ellos al comodatario.

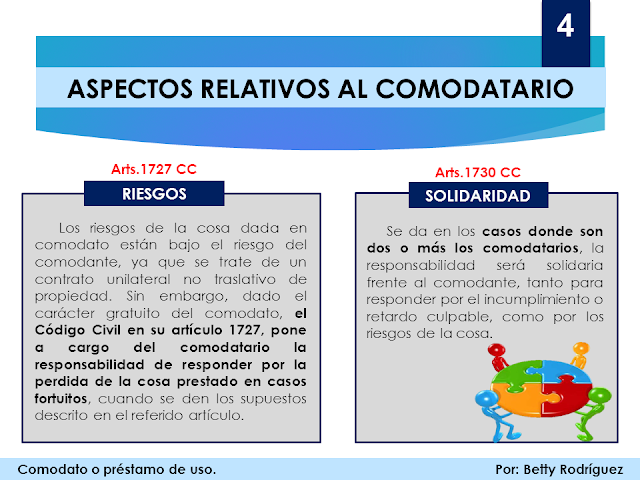

1.3. Riesgos

Los riesgos de perdida de la cosa, la Ley manifiesta en el Código Civil venezolano, los coloca a cargo del comodatario en los casos fortuitos. Es decir, como se ha mencionado con anterioridad, generan la obligación del comodatario a responder por la cosa prestada, únicamente cuando se den alguno de los supuestos previstos enunciativamente en el artículo 1.727 del precitado Código, como son:

· Cuando el comodatario haya usado la cosa indebidamente o demorado en su restitución, a menos que aparezca o se pruebe que el deterioro o perdida por el caso fortuito habrían sobrevenido igualmente sin el uso ilegitimo o la mora.

· Cuando la cosa prestada perezca a causa del caso fortuito y se demuestre que el comodatario hubiere podido evitar dicha pérdida usando una cosa propia en vez de la cosa prestada.

· Cuando en la alternativa de salvar de un accidente la cosa prestada o la suya, el comodatario ha preferido deliberadamente la suya.

· Cuando el comodatario se haya hecho expresamente responsable de los casos fortuitos.

· Cuando la cosa se hubiere estimado al tiempo del préstamo, aunque la perdida ocurra por caso fortuito, siempre que no hubiere pacto en contrario.

1.4. Solidaridad.

La figura de la solidaridad respecto del contrato de comodato, está prevista en el artículo 1.73 del Código Civil, que rezo lo siguiente: “Si son dos o más los comodatarios, es solidaria su responsabilidad con el comodante”. Lo que significa, que en caso que sean varios los comodatarios responderán solidariamente de las indemnizaciones que se deban al comodante, tanto por la responsabilidad derivada del incumplimiento o retardo culpable del contrato, como por los daños causados a la cosa.

En este particular, expresa Orrego Acuña, J. (2012:07) que “la obligación principal, la de restituir, es indivisible (…), y puede reclamarse del comodatario que tenga la cosa en su poder”. Esto quiere decir que, en caso que existan varios comodatarios, cuando el comodante pretenda reclamar la restitución de la cosa prestada, deberá hacerlo respecto de aquel que tenga la posesión de dicha cosa.

1.5. Extinción del contrato de comodato.

Tal como lo señala Arnau Moya, F. (2009:310) en su libro intitulado Lecciones de Derecho Civil II: Obligaciones y contratos, la extinción del contrato de comodato

(…) Vendrá determinada, en primer lugar, por la conclusión del uso para el que se prestó (ej. te presto mi bici mientras reparas tu coche, te dejo mi apartamento de la estación de esquí durante la temporada de nieve); y, en su defecto, por el convenio de las partes. Si no es aplicable ninguno de estos criterios, el comodante podrá reclamar la restitución a su voluntad (…).

De lo anterior citado, se desprende entonces que el contrato de comodato se extingue, bien sea, por el vencimiento del término (cumplimiento) o incumplimiento de las condiciones convenidas por las partes (resolución), o cuando haya transcurrido un lapso de tiempo prudencial, que se pueda presumir que ya el comodatario ha hecho uso de la cosa según lo cual fue prestada, tal como lo establece el artículo 1.731 del Código Civil venezolano. En ambos casos, se faculta al comodante para exigir la restitución de la cosa prestada y, en consecuencia, extinguir el correspondiente contrato de mandato.

Por otro lado, el comodato también se extingue por la voluntad unilateral del comodante, en el supuesto de hecho previsto en el artículo 1.732, cuando antes del vencimiento del contrato, el comodante reclama fundadamente al comodataria la restitución de la cosa prestada, por tener necesidad urgente e imprevista de servirse de ella.

Así mismo, es importante destacar que, otra de las causales de es la muerte del comodatario cuando el contrato de comodato se haya celebrado intuito personae, en atención a la persona, pues, en este caso, por disposición expresa del artículo 1.725 ejusdem, los herederos del comodatario no tendrán derecho de continuar con el uso de la cosa prestada y deberán restituirla al comodante, extinguiéndose así el contrato.

2. MUTUO O PRÉSTAMO DE CONSUMO. Por: Jorman Silva Villalba.

2.1. Concepto y elementos.El contrato de mutuo o también denominado préstamo de consumo, tiene su base legal en el artículo 1.735 del Código Civil venezolano, definiéndose al tenor siguiente: “el mutuo es un contrato por el cual una de las personas entrega a otra cierta cantidad de cosas, con cargo de restituir otras tantas de la misma especie y calidad”. Por tanto, se entiende que el mutuo consiste en que el mutuante trasmite la propiedad de ciertos bienes consumibles o fungibles (dinero, por ejemplo) al mutuario, para que se sirva de ello y luego lo restituya al mutuante por otro tanto de la misma especie y calidad. Un ejemplo por excelencia del contrato de mutuo, son los denominados prestamistas o prestadiarios.

De acuerdo a sus características, coincide sustancialmente con el comodato, en tanto que se trata también de un contrato nominado, gratuito, principal, unilateral y real. Pues, (A) nominado, porque también se encuentra regulado expresamente por el Código Civil; (B) principal, debido que no es menester otro contrato para que exista; (C) unilateral, porque genera obligaciones solo para el mutuario; y (D) real, ya que el mutuante transfiere al mutuario la propiedad de la cosa dada en préstamo.

En cuanto a los elementos de existencia y validez del contrato de mutuo, deben concurrir para su perfeccionamiento:

· Los sujetos intervinientes, por una parte, la persona del “mutuante” que entrega en préstamo cierta cantidad de cosas, y por la otra, la persona del “mutuario” que recibe las cosas, para consumirla y posteriormente restituirla en las mismas cantidades y calidad.

· La capacidad legal de las partes contratantes, como requisito sine qua non de validez, o sea, tanto el mutuante como el mutuario deben ser civilmente hábiles y capaces de actuar por sí mismas en la vida civil.

· El consentimiento manifestado libre y voluntariamente por cada una de las partes intervinientes, para convenir en la celebración del contrato de mutuo.

· El objeto lícito, posible y determinado o determinable, pudiendo ser cualquier bien mueble e inmueble dentro del comercio, de naturaleza fungible y/o consumible (dinero, ganado, cosechas, etc.).

· La causa lícita, que al igual que en todo tipo de contrato, consiste en el motivo expreso o tácito que ha llevado a las partes a contratar, siempre que sea conforme a la Ley, el orden público y las buenas costumbres.

2.2. Obligaciones del mutuante

El mutuante tiene, principalmente, tal como se deduce del artículo 1.735 del Código Civil, la obligación de transmitir el dominio de la cosa dada en préstamo al mutuario. Así mismo, al igual que ocurre con el comodante, en este caso el mutuante tiene la obligación de responder por los vicios ocultos, pues, así lo impone el artículo 1.740 ejusdem, lo que significa que el mutuante debe indemnizar al mutuario de los daños que le hayan ocasionado los vicios de la cosa mutada cuando, habiéndolos conocido antes de la tradición, no se les hubiera hecho conocer. Finalmente, respecto de la disposición del artículo 1.741 del Código Civil, el mutuante tiene el deber de aguarda al término convenido en el contrato para poder pedir las cosas dadas en préstamo.

2.3. Riesgo de la cosa en el contrato de mutuo.

El artículo 1.736 del precitado Código Civil es bien expreso sobre este particular, en virtud de este, los riesgos de la cosa mutuada, bien sea por pérdida o deterioro de cualquier manera que suceda, están a cargo del mutuario, en tanto que se hace propietario de dicha cosa dada en préstamo. Esto, debido a que aplica para el caso el denominado principio “res perit domino”, según el cual los riesgos de la cosa recaen sobre la persona que es titular del derecho de propiedad sobre la misma.

2.4. Resolución del contrato de mutuo por incumplimiento

Como es sabido, por determinación del artículo 1.167 del Código Civil, la resolución de contratos procede únicamente en contratos bilaterales ante el incumplimiento culposos de una de las partes obligadas recíprocamente. De ahí que, Arcila, S., Haddad, G., Navarro, K. y otros (2011) afirmen conforme a la doctrina que, “el mutuo, por no ser un contrato bilateral, no puede ser atacado por acción resolutoria (…). Sin embargo, (…) sostienen que puede pronunciarse cuando el mutuario no hace las amortizaciones convenidas, no ejecuta las prestaciones accesorias o no paga los intereses”. De esta manera, se debe tener en cuenta que por lo general los contratos de mutuo no son susceptibles de ser atacados por acción resolutoria, por cuando se reputan unilaterales; sino únicamente, cuando se adopta la especie de préstamo a interés, donde se convierte el mutuo en un contrato sinalagmático imperfecto.

Igualmente, es sostenido por los mismos autores que, otra manera de que se dé la resolución del mutuo por incumplimiento, es que haya sido pactado en la celebración del contrato la pérdida del beneficio del término de pleno derecho a favor del mutuante, con la advertencia de que éste no perderá la facultad de exigir, en su caso, los intereses por lo que resta del término original.

2.5. Préstamo a interés

El contrato de mutuo, por lo general, es un contrato de naturaleza gratuita. Sin embargo, hay una excepción que puede cambiar a que el contrato de mutuo sea considerado a título oneroso, y es en el caso del préstamo a interés, entendiéndose así el beneficio que obtiene el mutuante del dinero que ha dado en préstamo, o lo que es lo mismo, el fruto producido en el tiempo por el dinero prestado. Por ejemplo, un préstamo de 100 dólares al tres por ciento de interés mensual, en cuatro meses debería recibir 112 dólares.

Sobre este particular, vale resaltar que aplica en los contratos de mutuo sobre dinero, frutos u otras cosas muebles, regulado especialmente en los artículos 1.745 y 1.746 del Código Civil. En tal sentido, es menester acotar también que el prestado siempre será gratuito, salvo que se hayan pactado en el contrato intereses, por eso es que la doctrina refirma que debe tratarse siempre de una estipulación expresa. Dicho interés, puede ser legal al tres por ciento anual, o convencional según lo acuerden las partes dentro de los límites de la Ley especial que regula la materia.

3. DIFERENCIAS ENTRE EL CONTRATO DE COMODATO Y EL CONTRATO DE MUTUO. Por: Jorman Silva Villalba.

· Principalmente, en el comodato se regula un préstamo de uso y en el mutuo un préstamo de consumo.

· El comodato carece del efecto traslativo que tiene el mutuo, pues, el primero consiste en un contrato traslativo de uso y, el segundo, un contrato traslativo de dominio.

· Respecto el objeto del contrato, difieren porque en el comodato lo constituyen bienes o cosas infungible y no consumibles, es decir, que no pueden ser sustituidas; mientras que, el objeto del mutuo son los bienes fungibles y/o consumibles susceptibles de ser sustituidas.

· En lo ateniente a la restitución de la cosa objeto de contrato, en el comodato el comodatario deber restituir la misma cosa que le ha sido dada en préstamo, en las mismas condiciones que la recibió; por el contrario, en el mutuo, el mutuatario debe restituir la cosa mutuada por otro tanto de la misma especie y calidad.

· El comodato es, en esencia, gratuito, y el mutuo sólo es por naturaleza, pero resulta oneroso cuando se pacta un préstamo a interés.

4. JUEGO Y APUESTA. Por: José Ayoub Hajjar.

4.1. Concepto.El Código Civil venezolano dedica unas normas al juego y a la apuesta en conjunto; sin embargo, ambas figuras contractuales, aunque típicamente reguladas difieren en algunos aspectos, por ejemplo, en la participación de las partes o sus destrezas en el juego. De esta manera, resulta pertinente citar el criterio de Domínguez Guillén, M. (2020:236) quien refiere lo siguiente:

(…) las partes asumen una participación activa en el juego, en tanto que en la apuesta las partes simplemente sostienen posiciones, posturas u opiniones contrarias. En ambos casos, existirá un “ganador”, pero en uno dependerá de sus habilidades –juego, sin perjuicio de la intervención eventual del azar–, en tanto que en el otro –apuesta–, el resultado dependerá de quien acierte o atine lo sometido o considerado. En ambos contratos el perdedor se compromete a realizar una determinada prestación a favor del ganador.

De acuerdo con lo anterior, tanto el juego como la apuesta, implican una ganancia para los participantes determinada que dependerá del azar, por tal razón, se les considera una modalidad de contrato aleatorio (artículo 1.136 Código Civil) en tanto que la ganancia depende en mayor o menor escala de un hecho causal, del azar. En ambos casos, las partes se obligan consensualmente a que el que pierda el juego o la apuesta, realice determinada prestación a favor del que gane el juego o acierte la apuesta respectivamente, por eso se les cataloga también de onerosos.

4.2. Principios.

El juego y la apuesta, se rigen por dos principios previstos expresamente en los artículos 1.801 y 1.803 del Código Civil, a saber: el principio de carencia de acción para todo juego y el principio de no repetición de lo pagado o solutio retentio. Por un lado, la carencia de acción fundamentada legalmente en el mencionado artículo 1.801, consiste en que la Ley no da acción para reclamar judicialmente lo que se haya ganado en juegos de suerte, azar o envite o en una apuesta, entonces se entienden estos como prohibidos, salvo las excepciones previstas en el mismo código, como: los juegos de fuerza y destreza y las loterías autorizadas.

En cuando al principio de no repetición de lo pagado, según el artículo 1.803 ejusdem, “quien haya perdido en un juego o apuesta, no puede repetir lo que haya pagado voluntariamente (…)”.

4.3. Lotería

Las loterías en virtud de lo dispuesto en el artículo 1.801 in fine del Código Civil, son lícitas por cuanto quedan exceptuadas de las prohibiciones a que se refiere el precitado artículo, siempre que estas persigan un fin de beneficencia o utilidad pública y que sean garantizadas por el Estado venezolano. En concordancia con lo antes esbozado, el artículo 3 de la Ley de Reforma Parcial de la Ley Nacional de Lotería de Venezuela, define la lotería como

el Ejercicio recreativo sometido a reglas en el cual se apuesta una cantidad de dinero determinada y cuyo resultado no depende de la habilidad o destreza de los jugadores o apostadores, sino exclusivamente del acaso, la suerte o el azar, y que se lleva a cabo de manera pública y cumple con las reglas establecidas por la autoridad competente para explotarlo.

Ello significa que las loterías, evidentemente, son un tipo de juego de azar, cuya ganancia o pérdida depende de la suerte. Estas deben ser autorizada por la legislación venezolana; siempre que se trate de loterías establecidas por los entes públicos estadales con fines de beneficencia. De lo contrario, se considerarán ilícitas cualquier lotería con fines de lucro.

4.4. Juegos de fuerza y destreza.

Igualmente, por estipulación expresa del artículo 1.802 del Código Civil, los denominados juegos de fuerza y destreza corporal quedan exceptuados, al igual que las loterías, de los juegos ilícitos carentes de acción judicial. Tratándose estos, de aquellos juegos permitidos por la Ley, donde, tal como lo define Domínguez Guillen, M. (2020:237), la destreza, la técnica y la inteligencia del jugador son esenciales para la probabilidad de ganar, aunque, en casi todos influye la suerte y la habilidad en el resultado de los juegos.

A este respecto, vale precisar una diferencia marcada entre los juegos de suerte, azar o envite y los juegos de fuerza y destrezas, y es que en los primeros la ganancia o pérdida dependen en su mayoría de la suerte; mientras que el juego de destreza depende casi totalmente de la habilidad corporal o mental de las partes, jugadores.

CONCLUSIÓN

Hablar del comodato, mutuo y el juego y la apuesta en Venezuela, evidentemente, significa hablar de algunas de las especies de contratos nominados y de Derecho Privado que se hayan normados por el Código Civil venezolano vigente. Aunque un poco en desuso, representan modalidades contractuales que permiten regular negocios jurídicos de préstamo, bien sea de uso o de consumo, o de juegos y apuestas.

En este sentido, es necesario tener en cuenta que, aun cuando el comodato y el mutuo coinciden en que ambos consisten en un préstamo, difieren en el objeto y el efecto traslativo del mismo, por un lado, el comodato que admite solo bienes no fungibles de los cuales trasmite su posesión al comodatario y, por otro lado, el mutuo que admite solo bienes de naturaleza fungible y consumible, de los cuales se trasmite el dominio al mutuatario. Aspectos estos que se deben cuidar a la hora de hablar de uno o de otro, para evitar confusiones.

Así mismo, vale resaltar la importancia de conocer y cuidar en la celebración de cada uno de estos tipos de contrato, los elementos necesarios para su existencia y validez, a saber: sujetos, capacidad legal, consentimiento, objeto y causa. Pues, son requisitos sine qua non para la celebración de cualquier contrato valido y eficaz, bien sea de comodato, mutuo, y juego y apuesto, lo único que variara serán los sujetos y el objeto de dicho contrato.

Por su parte, en lo que concierne al juego y la apuesta, aun cuando se reputan como contratos aleatorios y onerosos, el ordenamiento civil declara la negación de la acción para reclamar lo ganado en este tipo de actividades. Sin embargo, preciso determinar con sujeción al anterior estudio que, como excepción a la regla, los juegos de fuerza o destreza corporal, así como para las loterías benéficas o con utilidad pública que sean garantizadas por el Estado son los únicos tipos de juegos y apuestas respecto de los cuales la Ley otorga tal prerrogativa, en tanto su licitud dentro de los límites de la Ley.

En definitiva, se deduce de todo lo anterior, la relevancia del manejo y conocimiento sobre cada una de las modalidades de contratos entre los particulares, en virtud que estas permitirán la regulación por escrito o verbalmente, en algunos casos, de los distintos negocios jurídicos existentes, a los fines de garantizar el cumplimiento de las obligaciones que se generan las partes intervinientes en el comodato, en el mutuo o en el juego y la apuesta, según cada caso.

BIBLIOGRAFÍA

Arcila, S., Haddad, G., Navarro, K. y otros. (2011). Trabajo: El Contrato de Mutuo (Venezuela). Universidad Gran Mariscal de Ayacucho. Barcelona-Venezuela. Recuperado el 10 de junio de 2022, de https://www.monografias.com/trabajos87/contrato-mutuo/contrato-mutuo2

Arnau Moya, F. (2009). Lecciones de Derecho Civil II: Obligaciones y contratos. Univeristat Jaume I. Recuperado el 11 de junio de 2022, de https://libros.metabiblioteca.org/bitstream/001/142/8/978-84-691-5640-7.pdf

CÓDIGO CIVIL VENEZOLANO. (1982) Gaceta Oficial Extraordinario Nro. 2.990 de fecha 26 de junio de 1.982.

Domínguez Guillén, M. (2020). Publicación: Del juego y de la apuesta. Revista Venezolana de Legislación y Jurisprudencia. N.º 15. 2020. Universidad Central de Venezuela. Caracas-Venezuela.

Derecho Venezolano. Publicación: El Comodato. (2012). Recuperado el 10 de junio de 2022, de https://derechovenezolano.wordpress.com/2012/09/14/el-comodato/#:~:text=La%20obligaci%C3%B3n%20se%20deduce%20que,igual%20o%20superior%20a%20ella.

Hernández, L. (2017). Publicación: Mutuo en Venezuela. Recuperado el 11 de junio de 2022, de https://venezuela.leyderecho.org/mutuo/

Martín Retortillo, C. (1953). El comodato en nuestros días. Recuperado el 11 de junio de 2022, de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2773578

Orrego Acuña, J. (2012). El Contrato de Comodato. Universidad Autónoma de Chile. Recuperado el 10 de junio de 2022, de https://www.studocu.com/cl/document/universidad-autonoma-de-chile/derecho-civil/contrato-de-comodato-2012-03-12/28640544

Comentarios

Publicar un comentario